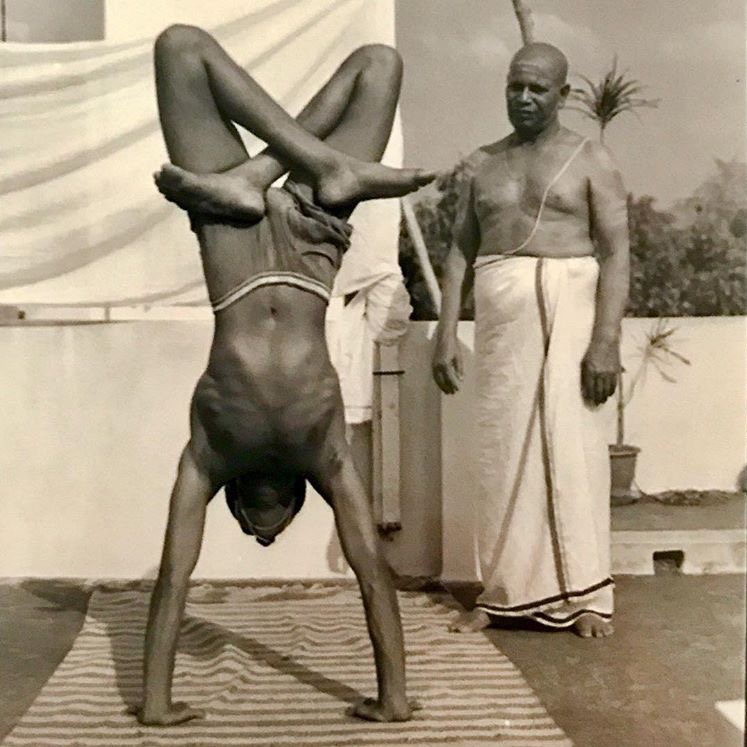

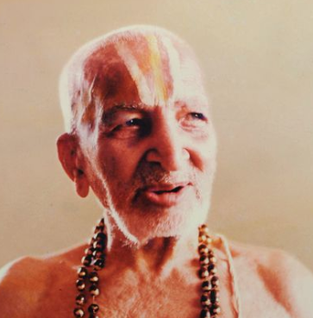

アシュタンガヨガ(Ashtanga Yoga)は、現代においては主にシュリ・K・パタビ・ジョイス(Sri K. Pattabhi Jois)によって20世紀前半に体系化・広められたヨガのスタイルです。彼は南インド・マイソールにて、1930年代からこの練習法を教え始めました。

起源の概要:

- 発祥:1930年代 インド・マイソール

- 考案・体系化:シュリ・K・パタビ・ジョイス(1915–2009)

背景:

パタビ・ジョイスは、自身の師であるクリシュナマチャリア(Tirumalai Krishnamacharya)のもとで学びました。クリシュナマチャリアは「近代ヨガの父」とも呼ばれ、様々な流派(アイアンガーヨガ、ヴィニヨガなど)に影響を与えた存在です。

パタビ・ジョイスは、『ヨガ・コーラ(Yoga Korunta)』という古代の文献に基づいたとされる方法論をもとに、アーサナ(ポーズ)と呼吸(ウジャイ呼吸)、視点(ドリシュティ)、バンダ(内的締め付け)を組み合わせたヴィンヤサスタイルの練習法を確立しました。

アシュタンガという言葉の意味:

「アシュタンガ(Ashtanga)」はサンスクリット語で「8つの枝(ashta=8、anga=枝)」という意味です。これはパタンジャリの『ヨーガ・スートラ』に登場する、ヨガの八支則(ヤマ、ニヤマ、アーサナ、プラーナヤーマ、プラティヤハーラ、ダーラナ、ディヤーナ、サマーディ)に由来します。

現代のアシュタンガヨガの特徴:

- 固定されたポーズの順番(シリーズ)に従う

- 呼吸と動作を連動させたヴィンヤサスタイル

- 練習は自己練習形式(マイソールスタイル)やレッドクラス(指導者がカウントするクラス)で行われる

力強くてダイナミックな動きが特徴のヨガスタイルです。運動量が多く体力を使うため、最初はハードに感じることもありますが、継続することで筋力や柔軟性の向上、集中力アップなどが期待できます。

🧘♀️ アシュタンガヨガとは?

サンスクリット語で「アシュタ(8)」「アンガ(枝)」=「八支則のヨガ」という意味です。

これは、心と体の両方を整えていく**8つのステップ(実践)**に基づいています。

🔸 パタンジャリのヨーガ・スートラに出てくる八支則:

- ヤマ(禁戒):人としてやってはいけないこと(非暴力、嘘をつかない など)

- ニヤマ(勧戒):やった方がよいこと(清潔さ、満足する心 など)

- アーサナ:ポーズの練習

- プラーナヤーマ:呼吸のコントロール

- プラティヤハーラ:感覚を内側に向ける

- ダーラナ:集中

- ディヤーナ:瞑想

- サマーディ:完全な統合、悟りの境地

🔄 実際のアシュタンガヨガの特徴

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 🔁 決まった順番のポーズ | プライマリー、セカンド、サードなど、シリーズが決まっている |

| 🌬️ 呼吸と動作の連動(ヴィンヤサ) | 一つ一つの動きを呼吸と合わせて行う |

| 👀 視点(ドリシュティ) | ポーズ中に目線の場所が決まっている |

| 🔥 汗をかく | 内側から熱を生むため、デトックス効果も高い |

| 🧘♂️ 自己練習(マイソールスタイル) | 決まった順番を自分のペースで練習するスタイルもある |

✅ どんな人に向いている?

- 動きのあるヨガが好きな人

- 自分でコツコツ練習するのが好きな人

- メンタルも整えたい人

- ポーズだけでなく、「ヨガの生き方」も学びたい人

📌 注意点

- 動きが多く体力を使うので、最初はハードに感じることもあります。

- でも、きちんと段階を追っていけば、初心者でも始められます。

🌍 世界中で広がるアシュタンガヨガ

アシュタンガヨガの正確な世界の練習人口は、公式な統計が存在しないため、はっきりとはわかっていませんが、ヨガ業界や専門家の見解などから、世界中に数十万人以上の練習者がいると推定されています。

✅ 影響力の大きな理由:

- パタビ・ジョイスの世界的な教え

→ 1990年代以降、欧米や日本を含む多くの国から生徒がインド・マイソールの「KPJAYI(現 Sharath Yoga Centre)」に通いました。 - 有名な弟子たちの貢献

→ リチャード・フリーマン、ティム・ミラー、デヴィッド・スウェンソン、シャラート・ジョイスなどが世界中で指導。 - マイソールスタイルのスタジオが世界中に点在

→ アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、日本、オーストラリアなど、ほぼすべての大陸に専門スタジオが存在。

📊 人数の目安(推定)

| 地域 | 練習人口の傾向 |

|---|---|

| アメリカ・カナダ | 数万人以上(大都市には専用スタジオあり) |

| ヨーロッパ(イギリス、ドイツなど) | 数万人規模 |

| 日本 | 数千〜1万人程度と推定(都市部に集中) |

| オーストラリア・ニュージーランド | 数千人規模 |

| インド | 本場ではあるが、他の流派の人気が高いため限定的 |

※全世界では 数十万人以上(20〜50万人程度) という推測もあります。

🔍 参考までに:

- インド・マイソールの「Sharath Yoga Centre」には、毎年数百〜1000人以上の外国人練習者が訪れます。

🧘♀️ ヨガ全体の人口(世界)

- 推定総人口:3億人以上(Yoga Alliance や WHO、業界調査などによる)

- アメリカ:約3,600万人

- インド:約2,000万人以上

- 日本:約700万人〜1,000万人と言われることも

🔥 アシュタンガヨガの練習者人口(推定)

- 世界全体で:約20〜50万人

- 専門スタジオやマイソールスタイルを練習する人を中心とした見積もり

📊 比率で見ると?

(アシュタンガ人口|およそ20万〜50万)÷(全ヨガ人口|3億)

≒0.07%〜0.17% !?

全ヨガ人口からみると、アシュタンガヨガの人口は0.01%?

。。これは、少し違う気がします。

母数になっている全ヨガ人口( Yoga Alliance や WHO、業界調査 )が大きすぎるために、正しい比率が出ていないように感じます。( おそらく、自宅で動画を見ながら日に20分程度のストレッチを軽く行う人も ” Yes, I do yoga! はい、ヨガしています ” ということで、3億人の中に含まれているはずです。)

アシュタンガヨガを練習する人の割合は、熱心なヨガ愛好者、例えば、「60分のヨガを週に3回以上行う人」のように母数を厳しく絞ったら、アシュタンガヨガの比率は絶対にもう少し高くなるはずです。

✅ 結論:

Yoga Alliance や WHOの調査をもとにすると、アシュタンガヨガの練習者は、全世界のヨガ人口のうち、だいたい 0.1% 前後(1000人に1人)と推定されるがこれには、全ヨガ人口を大きく見積りすぎているための誤差が感じられる。地域にもよるでしょうが、東京であれば、20人の練習生がいたら、多くて2、3人はアシュタンガヨガをかじっている、くらいの割合にはなるのではないかと思います。( 0.5割〜1割前後の肌感覚 )

🔎 理由・背景

アシュタンガヨガは、確かに万人のためのヨガではありません。そこに20人の練習生がいたら、多くて2、3人はアシュタンガヨガをかじっている、くらいの割合だと思います。

その理由はまさに次の通りです。

- アシュタンガは難易度が高く、継続が必要なため、趣味レベルの人より本格的に練習したい人向け。

- 一方、ハタヨガやヴィンヤサヨガは「気軽な健康法」として広く普及しており、そちらが大多数。

- マイソールスタイルなど、自主練型のクラスは通いづらいと感じる人も多いため、敷居がやや高め。

まとめ

アシュタンガヨガは、1930年代にシュリ・K・パタビ・ジョイスによって南インドで広められた伝統的なヨガのひとつです。決められたシークエンス(ポーズの順番)に従って練習を行い、運動量が多く体力を使うため、最初はハードに感じることもありますが、継続することで筋力や柔軟性の向上、集中力アップなどが期待できます。

その修行的な要素の強さから、よりストイックな練習を求める人に支持されており、一般的なヴィンヤサヨガやハタヨガを好む層とは異なるニーズがあります。

練習スタイルには、自己練習形式で行う「マイソールスタイル」と、指導者のカウントに合わせて動く「レッドクラス」があり、特にマイソールスタイルは自主性が求められるため、通い始める際に敷居が高いと感じる人も少なくありません。